没有固定的营业场所,没有准确的营业时间,连光顾的客人也都很随机,看老天脸色,看老板心情,遇到了就是缘分——

上虞街头的移动咖啡馆

本报记者 陈婷 沈嘉玲

|

|

|

|

没有固定的营业场所,没有准确的营业时间,连光顾的客人也都很随机,看老天脸色,看老板心情,遇到了就是缘分——

上虞街头的移动咖啡馆

本报记者 陈婷 沈嘉玲

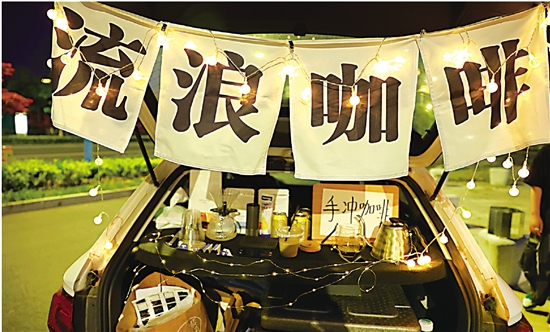

一辆汽车、一面条幅、数把折叠椅,还有后备厢拼凑出的临时简易吧台……就成了一个“移动咖啡馆”。三五好友,围坐在一起喝咖啡,跳出地点的束缚,只剩下自由的交谈。这样的移动咖啡车在上虞悄然兴起,仿佛承载着一种“咖啡文化”,将醇香生活,留在了上虞街头。

热爱咖啡,开车摆摊的别样生活

华灯初上,城市阳台附近的一块空地上,一辆白色小车敞开的后备厢显得格外惹眼。一辆车就是咖啡店的全部,打开后备厢,咖啡吧台便呈现在眼前。很快,一杯醇香的拿铁就制作完成了。经过这里的人,看到了,点一杯咖啡带走,闻着杯中的咖啡香,感慨着一天的生活。

随着散步的人群增多,悬挂着“流浪咖啡”条幅的街头咖啡车周边也热闹起来,人们三五成群坐在车旁消费,周边空闲的简易矮桌上还留着没来得及收走的咖啡杯。

“我们平时比较宅,下班后也无聊,就想找件事情做。我们三个喜欢喝咖啡,疫情前也经常出去旅游,打卡一些网红咖啡店,就想着自己在晚上和节假日开一家‘街头咖啡店’。”陈丹是这辆移动咖啡车的合作伙伴之一,她在网上看到一些喜欢咖啡的年轻人把“咖啡馆”塞进了后备厢,就和其他两名志同道合的好友一起筹备起来。

“开业以前我们想过很多店名,也去小红书上征集咖啡店名字,经过700多名网友投票表决,最终选择了“流浪咖啡”。”

1995年出生的陈丹从事运营工作,1993年出生的李唯唯是一名天猫美工,同是95后的丁圆圆是产品摄影师,三人运用自己的技术,为咖啡车设计了海报和logo。“我们希望咖啡店有自己的风格和特色。”三人表示。

苦练技艺,街头移动的美味咖啡

第一站,三人把地址选择在风景秀丽的皂李湖畔。她们将小车精心做了一番改装,打开后备厢,挂上“流浪咖啡”的条幅,摆上咖啡豆、各式咖啡壶、牛奶······“流浪咖啡”正式营业。

“我特别喜欢喝她们的薄荷生椰,又便宜又好喝。”顾客陈小姐告诉记者。这里销售的咖啡种类并不多,美式、拿铁、手冲……价格从十几元到二十几元不等。“我们的咖啡一般都是十几元一杯,手冲是20元出头。”陈丹告诉记者,“我们的小摊摆在街头,价格也比较亲民,主要想通过下沉市场来降低咖啡的门槛,希望大家能把咖啡当作一种日常。”

李唯唯点燃卡式炉,烧水,用手摇磨豆机慢慢磨碎咖啡豆。随着水壶中的水咕噜咕噜沸腾,手里的豆子也被磨成了小颗粒。将磨好的咖啡粉倒入滤杯中,轻轻拍平,等开水到达合适的温度,均匀浇注在咖啡粉上,然后闷蒸30秒让咖啡粉充分排气和吸水。“越新鲜的咖啡粉膨胀的越大,越能激发出咖啡的口感。”小李说着,缓缓地顺着一个方向倒入剩下的水。

“为了让顾客品尝到更美味的咖啡,我每天都在不停练习控制水流,练了整整半年时间。”小李告诉记者,初心很好,但实操很难。“我们不断地在尝试新品,现在一共推出了六七款。”陈丹表示,接下来还会不断尝试推出新口味的咖啡,有机会还会举行分享会,让大家在家也能做出好喝的咖啡。

快闪模式,上虞潮人的新晋打卡地

夜晚,霓虹闪烁帷幔轻摇的“移动咖啡馆”,散发出浓郁的文艺气息和城市阳台周边风景相得益彰,引来众多路人打卡拍照。“我们大概是19时左右开始营业,结束时间会看当天的生意情况。下雨的话就支不了摊,所以我们还取了个名字叫‘晴天见’。”丁圆圆笑着说。

没有固定的营业场所,没有准确的营业时间,连光顾的客人也都很随机,看老天脸色,看老板心情,遇到了就是缘分。与传统的实体咖啡馆相比,这样的快闪店更受年轻人追捧,成为新晋网红打卡点。丁圆圆坦言,驻足观看的人倒是不少,真正尝试下单的人却不多。“一开始多数是靠朋友撑场子,下单购买的大部分都是一些年轻人,相对来说,周末人会多一些。”

“嘿,喝点?薄荷生椰有。”“今日出摊,水泥咖啡有。”每次出摊前她们都会发朋友圈、小红书预告,每一次的预告海报也都是各有风格。“在朋友圈看到有这个移动咖啡车,特意跑过来看看的,还蛮有感觉的。”不少年轻人围着小车,边喝咖啡边拿出手机拍照。

经过一个月时间的努力,三人的“朋友圈”多了许多咖啡爱好者,不定期会询问摆摊地点。虽然辛苦,但是越来越多的人来打卡,将这里当成释放压力的好去处,又让她们觉得很值得。

“我们想把它做成一件持之以恒的事。”“流浪咖啡”的三位合作伙伴希望,等疫情结束,能和流动咖啡车一起走向上虞各个街头,走向更遥远的地方。