上虞博物馆展陈的“红色百年”革命文物,一份泛黄的书信袒露了全国抗战英烈严洪珠舍小家为大家的家国情怀——

铮铮铁汉的柔情家书

本报记者 金伟

|

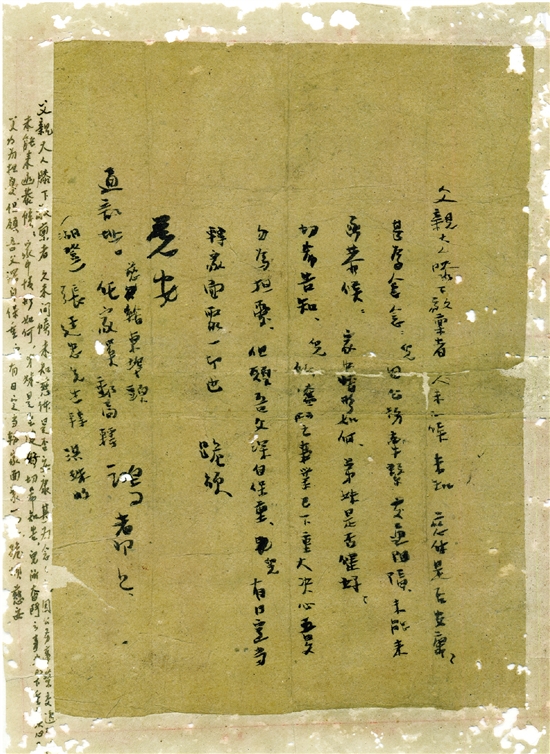

“儿所奋斗之事业已下重大决心,吾父勿为担忧,但愿吾父深自保重。”日前,上虞博物馆展陈的“红色百年”革命文物,一份泛黄的书信引人注目,寥寥几语朴素而深情,袒露了全国抗战英烈严洪珠舍小家为大家的家国情怀。

严洪珠原名严鸿翥,崧厦严巷头人。1938年冬,他考进上虞县第二届抗日战时政治工作队,分配做民运工作,从事抗日救亡活动。1940年4月,他光荣加入中国共产党,不久进入上虞县青年服务队,任区中队指导员。当年10月,经组织安排,严洪珠离开故乡上虞,赴苏北参加新四军六师十八旅教导队学习。学习结束后,他被分配到新四军浙东游击纵队三北姚海地区自卫大队(后整编为海防大队一中队)任指导员,走上了直接抗击日寇的战场。

经区新四军历史研究会副会长、上虞档案馆原馆长李金海辨认、考证,严洪珠写给父亲的家书,全文为“父亲膝下,敬禀者久未问候,未知慈体是否安康,甚为念。儿因公务牵系,交通阻隔,未能来函恭候。家中情形如何,弟妹是否健好,切希告知。儿所奋斗之事业已下重大决心,吾父勿为担忧,但愿吾父深自保重。儿有日定当转家面聚,切也。”

“这封信是严洪珠烈士于1942年4月7日写的,4月8日从慈溪宓家埭邮局寄出,4月10日经鄞县(宁波)邮局,最后送达崧厦,由严巷头棋干台门严奏清收。而严奏清是严洪珠的父亲。”李金海还找到了家书信封的资料,介绍严洪珠在信封正面写上慈翥寄,即慈溪鸿翥寄。而在信封背面又写:若人不在,希转七号,鸿翥先生收。信的正文后面写的通讯地址:慈溪东埠头任家溪邮局转鸿翥收,接着又写:湖登张廷忠先生转,洪珠收。

由此可见,当时战斗环境多么险恶,通信联络多么艰难。由于严洪珠所在的浙东新四军地处三北,日伪顽军盘根错杂,对敌斗争环境恶劣,战斗频繁,部队经常转移,住无定所,通信不便。他又身为浙东新四军海防大队一中队指导员,重任在肩,加上交通阻隔,已许久未与家人通信往来。然而,忠孝不能两全,严洪珠在信中向父亲明确表示:“儿所奋斗之事业已下重大决心。”表达他为共产主义和中华民族解放事业奋斗的坚强决心,舍小家为国家的家国情怀,这种共产党人所具有的崇高理想信念和忠诚践行初心使命的精神,永远值得后人传承和发扬。

1944年8月,年仅22岁的严洪珠奉新四军浙东纵队司令部命令,率第一中队指战员到大鱼山岛执行任务,开辟海上游击根据地。因敌特告密,盘踞在本岛的日军于8月25日凌晨出动,500多日伪军在炮艇、战舰和飞机的配合下突击围攻大鱼山岛,妄图全歼海防中队。激战中严洪珠身负重伤,但还是继续坚持指挥战斗,并告诫同志们:“我们要做光荣的革命者,决不做俘虏。要留一颗子弹给自己,为革命流尽最后一滴血。”弹尽粮绝之时,他坚决要求战士们先撤离,自己担负掩护任务。当敌人冲上山岗的最后一刻,严洪珠将最后一颗子弹射向了自己,壮烈殉国。他用年轻的生命践行了“宁可牺牲,不做俘虏”的铮铮誓言。

那一场血战被誉为“海岛狼牙山之战”,在新四军抗战史上留下了独特而又光辉的一页。如今,岛上矗立着一座革命烈士纪念碑,上面镌刻着42位英雄的名字,排在烈士首位的就是严洪珠。民政部把血战大鱼山岛42烈士列入全国第二批抗日英烈和抗日群体名录。