雅聚复雅聚 古画写传奇

——发现范寿康旧藏《玉山雅集图》

|

上虞先贤、春晖中学老校长范寿康,不仅是位著名的教育家、哲学家,且还是位收藏家,一生收藏珍贵的名人字画无数。1982年他取道美国归来,之后,范家人陆续从美国把书画输送回国,都捐赠给了浙江省博物馆,重要的有清代翁方纲、倭仁、曾国藩、俞樾等人信札册和扇面,民国以来的罗振玉、经亨颐、陈师曾、李叔同、夏丏尊、林森、沈尹默、于右任、马一浮、叶圣陶、丰子恺、郭沫若等人的书法绘画作品。

不过,在捐赠完众多藏品后,范寿康次子岱年先生心里还略有遗憾,他听父亲曾说,还有一件珍品留在台湾,到底是什么,父亲未曾明示。

2019年10月,台北“故宫博物院”举办了一场“以画会友——雅集图特展”,赫然展出了范寿康旧藏《玉山雅集图》,谜底终于揭晓,同时出版的《故宫文物月刊》登载张华芝的文章,对此图的背景作了说明。

雅聚图的历史渊源

公认的历史上比较重要的文人雅聚有三次:第一次是东晋永和九年(353年)三月,王羲之等少长群贤41人,聚会于会稽之兰亭,曲水流觞,现场作诗37首,辑之为集,王羲之书写了天下第一行书《兰亭集序》。第二次是北宋元丰初,驸马王洗邀请苏轼、苏辙、黄庭坚、陈景元、王钦臣、郑嘉会、圆通大师等人,相聚于其私家园林,参与者李公麟绘《西园雅集图》,米芾为之题记。第三次是在元代,举办人叫顾瑛,字仲瑛,他经商成为巨富后,在昆山构筑“玉山草堂”,遍修池苑台榭,广搜书画珍玩,从至正八年至二十年(1348-1360年)间,广招名流文士与会,诗歌题咏。顾瑛将这些诗汇编成《玉山名胜集》,清代纪晓岚在编纂《四库全书》时用“元季知名之士列其间者十之八九……文词之富则未有过”来形容。除诗歌外,至正八年(1348年)画家张渥画了一幅《玉山雅集图》,杨维祯为这事写了篇记,尽管画作早已佚失,但从杨维祯的文字中,不难追想此次雅集的盛况。

然后,以前两次雅聚为题材的传世画作很多,这次台北“故宫博物院”展出的古画各有13和17幅,而描绘第三次雅聚的差点成了空白,幸好有范寿康的旧藏弥补此缺憾。

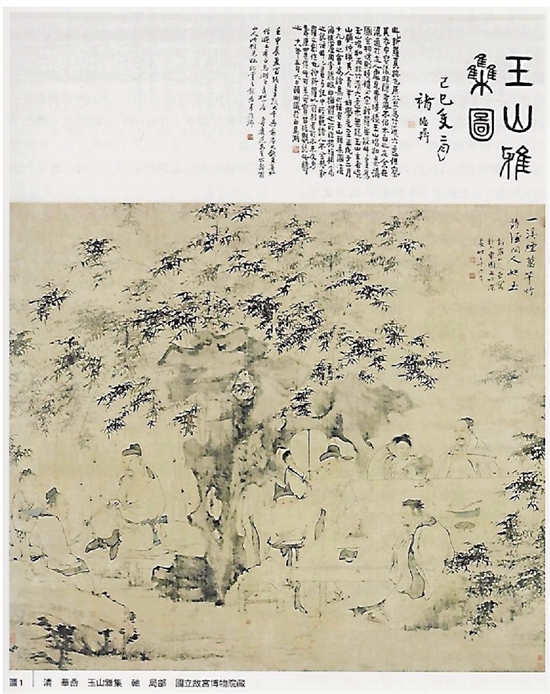

此画画的是:几竿修竹间,一块太湖石置立其中,石前摆着张大长桌,杯碗和纸镇散落在桌面上;四位戴着不同形式幞头的文士坐在桌边,或双手交握,或捧杯就饮,或持贝叶扇凝视,这三位皆面朝前方,眼光落在正在举卷吟唱的那位文友,童仆在一旁倒酒、伺扇,这四位文士显然正在品诗对句中;太湖石的另一侧,还有两位文士或倚或盘坐于石块上,一旁童仆瞪着大眼、微启双唇,抱书侍立,似乎对二位文士谈经论道颇感兴趣。

此画的作者叫华喦(1682-1756年),号新罗山人,福建人,在杭州、扬州一带以卖画为生。他远师古人,近受陈洪绶、石涛等人影响,人物山水、花鸟草虫皆精通,名家评论他的画“领异标新,穷神尽变”。

此画凸显有佳景、有文士、有诗咏的主题,代表了华喦的最高艺术成就。此画没有起名,而有作者款题:“一溪烟,万竿竹,诗酒间,人如玉。新罗山人喦写于小东园之竹深处。时壬子(1732)六月。”

命名为《玉山雅集图》

此画后来传到清人王占民的手中,他在画上钤盖了两方印章:“占民烟云过眼之物”“王氏占民审定书画金石印”。他还请一个叫苏庵的人用楷书题写了“新罗山人竹溪六逸图 神品 占民心赏 苏庵署”这几个字,钤上“占民”印。

这么一来,等于给这画起了个名字:竹溪六逸图。

竹溪六逸指的是诗仙李白客居山东任城时,与名士孔巢父、韩准、裴政、张叔明、陶沔在泰安府徂徕山下竹溪隐居,日夕饮酒作歌,时号“竹溪六逸”。因为华喦此画,以竹影婆娑为背景,六位名士为主角,王氏据此起名“竹溪六逸图”。

到了民国年间,范寿康收得此画,如获至宝。任春晖中学校长期间,他特地请篆刻家褚德彝和经亨颐二人在作品上题下跋文。

褚德彝在画轴上方的绢绫上,以遒劲大字书写“玉山雅集图”,及“己亥(1929)年二月 褚德彝”几个小字,给此画更名为《玉山雅集图》。

三个月后,经亨颐用楷书在画轴上题字,说明更名的依据:

“此新罗真迹。原签为‘竹溪六逸’,但察其衣巾容仪,非隐者风,不似太白之友。余在沪,适于友人处见费晓楼《玉山唱和卷》,构图全相仿,则晓楼必宗新罗无疑。此画为《玉山唱和》而非《竹溪六逸》亦无疑。玉山主者昆山顾仲瑛,其人青年好学,元至正戊子二月十九日之会为诸集之雅,有《玉山雅集图》,淮海张渥用李龙眠白描体之所作,杨维祯为之记。惟此之画与记中所载诸人不全,想新罗之创作也,抑新罗以前,别有所本,未及考。寿康世兄得此,可羡可宝,留玩数日,志此归之。十八(1929)年五月六日。颐渊识于白马湖。”

(下转《白马湖》版)

褚德彝(1871-1942),字松窗,号礼堂,浙江余杭人,近代篆刻家、考古家。书法得褚遂良渊源,而以隶书功力最深。篆刻初师浙派,后精研秦汉印,所作挺秀苍劲。

经亨颐(1877-1938),字子渊,号石禅,晚号颐渊,上虞驿亭人。留学日本归国后致力于教育,曾任浙江官立两级师范学堂校长、浙江省教育会会长、春晖中学首任校长、宁波任省立四中校长、全国教育委员会委员长等职,同时又是位篆刻大家,平时以书画金石自娱,特别欣赏松的节操。任春晖中学校长时,自购私宅于白马湖边,屋旁山脚有三棵长松,遂将居处题名为“长松山房”。

这两位名家在画上的题跋,不但为古画正名,更增添了此画的艺术成就和文化光采,使《玉山雅集图》更加珍贵。

白马湖畔再雅聚

1929年在上海时,经亨颐曾和一群名重当时的艺术家如黄宾虹、张大千、何香凝、陈树人、张善子、诸闻韵、俞寄凡、方介堪、郑曼青、潘天寿、于右任、柳亚子等,结成“寒之友社”,以诗言志、以画喻节。“春光迎得同心友,大好湖山诗画缘”,白马湖畔的“长松山房”成了社友临时活动地,也是经亨颐与画友聚会的场所。

1932年初夏时节,上虞二都杨梅成熟了,红彤彤地挂满枝头,令人生津止渴,脾胃大开。好客的“长松山房”主人向各路书画高手发出英雄帖,盛情邀请前来白马湖畔聚会。

经亨颐的召唤加上杨梅的诱惑,果然引得张大千、张善子兄弟及俞寄凡、黄宾虹等数位“寒之友社”名家前来赴会,品杨梅,赏湖景,谈诗论画,挥毫泼墨。

此时范寿康也在场,乘文友们兴致颇高、相谈甚欢之际,拿来了他最心爱的藏品《玉山雅集图》,请各位名家鉴赏。

张大千等人接过画轴,细细地鉴赏和把玩。他们都是国画中的顶尖高手,鉴定过的名画也不在少数,但仍对此画赞不绝口,认定此为华喦真迹,扛鼎之作。他们夸范寿康有眼力,也赞经亨颐题跋的好,现场因此画的出现而气氛热烈。

范寿康适时地递上笔墨,请行家在画轴上留下墨宝,为此画锦上添花,也为这次的文人雅聚留下见证。这样,画轴上便有了这行字:“壬申(1932)长夏,蜀?张善子、张大千;吴?俞寄凡;歙?黄宾虹偕游上虞白马湖之长松山房。寿康范先生出新罗山人此帧见示,欣赏之余为书于端。”

巧的是,此时恰好是华喦作此画的200年以后。此画作于1732年6月,题跋于1932年6月,冥冥之中,他们与200年前的画家作了神交,穿古越今,心灵相契。华喦创作此画的起因是追想三百多年前的文人聚会,又过两百年后,再由此画引出另一群画友相聚悦赏的情缘。这张画带来的除了是精湛画艺,还有自古以来代代相传的文艺情怀!

这段文字到底系谁书写?文未钤有一印,文字已无法辨识。但依常规,由众人共同参与的聚会,多会推举一人代表执笔,行文若需将参与者一一列名时,执笔人总会谦虚地将自己的名字排在最后。以此推论,书写者应是黄宾虹。对照黄宾虹的其它作品,无论笔调还是字体,皆一脉相承,非他莫属。

黄宾虹的题跋,再加里面写上了张大千等名家的字号,此画无论艺术价值还是经济价值又大幅增加。

古画何以流落台湾

1945年抗战胜利,被日本侵占数十年的台湾回到祖国的怀抱,范寿康被民国政府派往台湾,担任台湾省行政长官公署教育处长,负责文化接收,在宝岛大力推广汉语,提倡讲国语、习中文、读中文书刊。

之后的几年中,范先生几度往返于两岸,接几个年幼的子女去台湾读书,同时把收藏着的几件精美字画带到了台湾,其余留在大陆(这部分在“破四旧”“抄家”时全部毁灭)。《玉山雅集图》是他的至爱,自然被带在身边。1947年初,范寿康转任台湾大学哲学系教授兼图书馆馆长。

1949年后,两岸处于敌对状态,浅浅的海峡阻断了范家人的回归路,他们被迫滞留在台湾。之后在台的范家子女都赴美留学,毕业后全在美国发展。1970年,范寿康从台湾大学退休,1982年离开台湾,取道美国,回归祖国。

他离台时就有一去不复回的打算,把所有藏品全部带走,万分可惜的是,偏偏这幅《玉山雅集图》没法带离,成了他心头的痛!

范寿康为什么会痛失至爱,现在已经得不到准确答案了。这幅画后来成了“国泰私人美术馆”(台湾)的馆藏品。之后,此画与别的馆藏品一起成了债权抵押物。

此事被台北“故宫博物院”得知后,博物院专家自然明白这批文物的价值,马上斥资整批购入文物,这样范寿康旧藏《玉山雅集图》成了“故宫博物院”“购”字号藏品。台北故宫获之如宝,因为她弥补了第三次雅集画作的空白,有了此画,才有了今年的“雅集画特展”。

范岱年先生从浙江博物馆得知《玉山雅集图》的下落,既为之高兴,又为此画流落他乡而可惜,他想,要是此画能回归祖国,再为之雅聚,那该有多好!